Was ist ein Extremwetterereignis?

Zu Extremwetterereignissen gehören ungewöhnlich intensive Niederschläge, langanhaltende Dürren, Hitzewellen oder Stürme, die in ihrer Intensität, Häufigkeit oder räumlichen Ausdehnung über historische Normen hinausgehen. In der Klimawissenschaft werden diese Ereignisse anhand ihrer Wiederkehrperioden, ihrer räumlichen Ausdehnung und ihrer Intensitätsverteilung statistisch ausgewertet, häufig mithilfe von Ensemblesimulationen und beobachtungsbasierter Diagnostik.

In den letzten Jahren hat Europa einen Anstieg von Extremwetterereignissen erlebt, von rekordverdächtigen Hitzewellen bis hin zu verheerenden Überschwemmungen. Obwohl extreme Wetterereignisse schon immer Teil des Klimasystems waren, weisen immer mehr Forschungsergebnisse darauf hin, dass der Klimawandel die Häufigkeit, Intensität und Dauer solcher Ereignisse verändert. Doch nicht jedes Extrem ist auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen. Die Unterscheidung zwischen natürlicher Variabilität und anthropogenem Einfluss ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen der Klimawissenschaft.

Um dieses Problem anzugehen, wurden Projekte wie ClimXtreme ins Leben gerufen, die vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert werden. ClimXtreme bietet einen multidisziplinären Rahmen für das Verständnis und die Quantifizierung von Veränderungen der Klimaextreme in Deutschland. Es vereint Fachwissen aus den Bereichen Atmosphärenforschung, statistischer Modellierung und Wirkungsforschung und ist in vier Module unterteilt: physikalische Prozesse (A), statistische Auswertung (B), Auswirkungen (C) und Daten/Infrastruktur (D).

Ein strukturelles Element von ClimXtreme II ist die Post-Event Analysis Group (PostAG), eine modulübergreifende Arbeitsgruppe, die schnell mobilisiert wird, um aktuelle extreme Wetterereignisse aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu bewerten. Dieser Mechanismus gewährleistet eine schnelle und koordinierte Analyse von bemerkenswerten Extremereignissen – wie beispielsweise den beiden großen hydrometeorologischen Ereignissen, die Deutschland Ende 2023 und im Mai - Juni 2024 erlebt hat.

Abbildung 1: Auswirkungen des Winterhochwassers 2023-24 — Hochwasser der Ihme am Ihmezentrum Hannover im Dezember 2023 (© photo: Axel Hindemith, Licence: Creative Commons by-sa-3.0 de).

Das Weihnachtshochwasser 2023-2024: Eine lang anhaltende Winterdurchnässung

Während der Weihnachtsfeiertage 2023 erlebte der Nordwesten Deutschlands einen siebentägigen Dauerregen, dem weiteren nassen Perioden bis Anfang Januar 2024 folgten. Die Niederschläge waren an keinem einzelnen Tag besonders extrem, aber ihre lange Dauer und große räumliche Ausdehnung führten zu weitreichenden Überschwemmungen, insbesondere in Niedersachsen, Bremen und Umgebung.

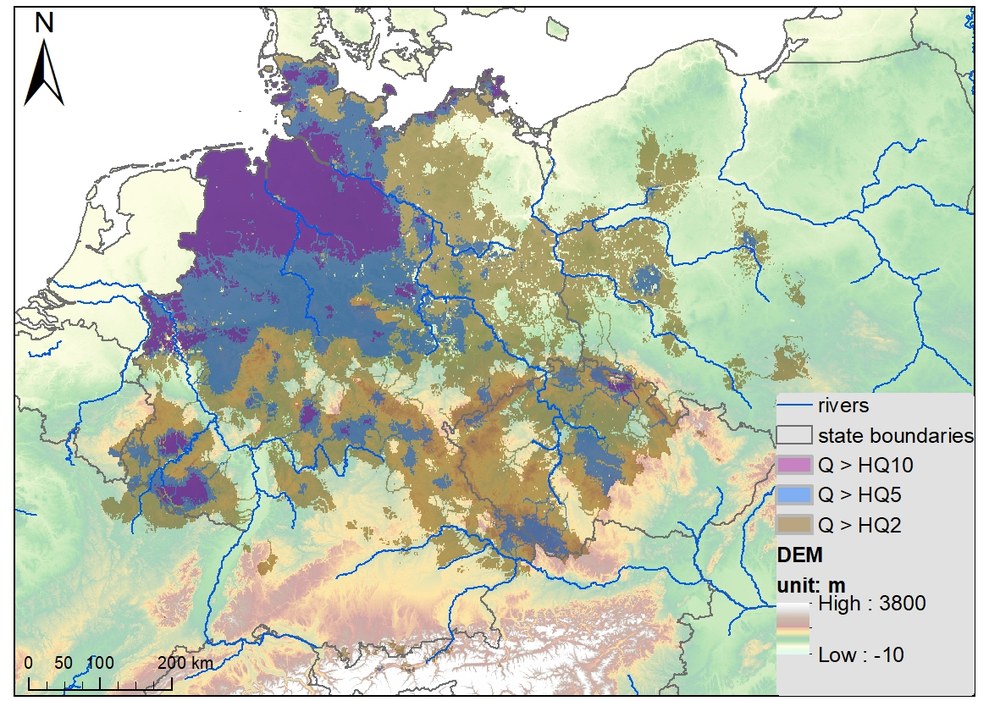

Abbildung 2: Räumliche Ausdehnung des Winterhochwassers 2023-24 — In den eingefärbten Gebieten überstiegen die Abflussspitzen im 14-Tage-Zeitraum um den 25. Dezember 2023 die Schwellenwerte der Wiederkehrperioden von 2, 5 und 10 Jahren (HQ2, HQ5, HQ10). (Grieger et al. 2024, Abb. 9)

Was hat das Hochwasser verursacht?

Meteorologisch gesehen war das Ereignis an ein stationäres Tiefdruckgebiet über Südskandinavien gekoppelt, eine Konfiguration, die an sich nicht ungewöhnlich ist, aber ungewöhnlich lange anhielt - eine Anomalie, die seit 1940 nur in 3 % der ähnlichen Fälle auftrat. Die Niederschläge erstreckten sich über eine Fläche von mehr als 100.000 km², womit das Hochwasser zu den 10 größten Winterhochwasserereignissen in Deutschland seit 1955 zählt.

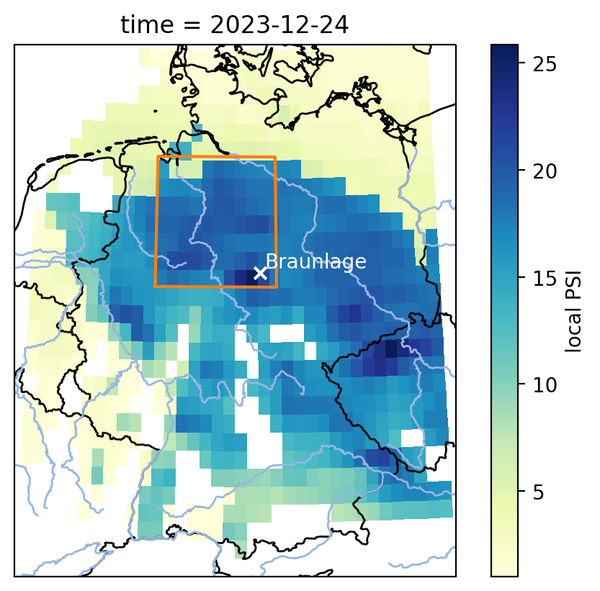

Durch eine Analyse des Niederschlagsintensitätsindex (Precipitation Severity Index, kurz: PSI) fanden die Forscher:innen heraus, dass die kombinierten Auswirkungen von drei aufeinanderfolgenden Regenepisoden die Situation verschlimmerten. Während der Weihnachtsregen eine Wiederkehrperiode von etwa 100 Jahren hatte, führte das Zusammenspiel mit zwei weiteren Regenereignissen zu einer Gesamtniederschlagsfolge, die noch seltener war und in einigen Gebieten wie dem Harz die Größenordnung eines Jahrhundertereignisses erreichte.

Abbildung 3: Niederschlagsintensitätsindex (PSI) — PSI-Karte für den 18. bis 24. Dezember 2023, die extrem lang anhaltende Niederschläge in Niedersachsen zeigt. Daten aus der ERA5-Analyse. (Grieger et al. 2024, Abb. 1)

Auswirkungen und Zusammenhang mit dem Klima

Obwohl nur einzelne Flusspegel extreme Wasserstände aufzeichneten, stellte die räumliche Ausdehnung der Überschwemmungen eine große Herausforderung für die Rettungsdienste dar. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 18.000 und 30.000 Menschen und etwa 2.000 Gebäude betroffen waren. Eine Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kam zu dem Schluss, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit eines solchen monatlichen Niederschlagsereignisses um das 1,8-fache erhöht hat (Bandbreite 0,1 bis 140), wobei die Intensität im Vergleich zum vorindustriellen Klima um 5 % zunahm (Bandbreite -7 % bis 21 %).

Abbildung 4: Auswirkungen des Hochwassers von Mai-Juni 2024 — Donauhochwasser am 1. Juni 2024 in Ulm und Neu-Ulm. Die Ufer sind überflutet, wie man an der Radwegbeschilderung erkennen kann. (© photo: -stk, Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).

Das Mai-Juni-Hochwasser 2024 in Süddeutschland: Ein hydrologischer Brennpunkt

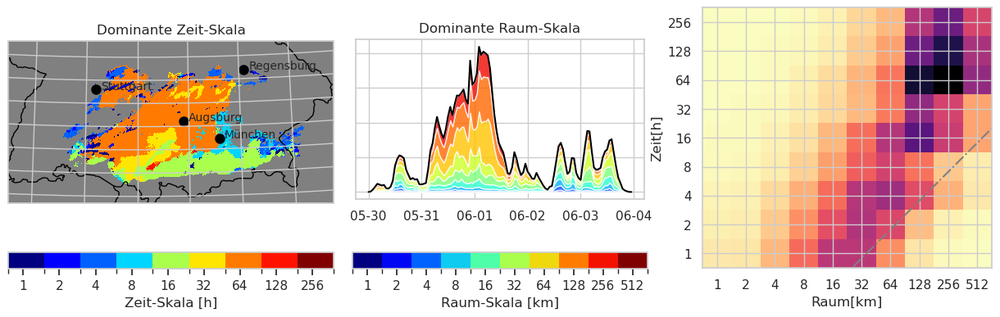

Abbildung 5: Räumliche und zeitliche Skalen des Niederschlagsereignisses vom Mai - Juni 2024: Die vorherrschenden räumlichen und zeitlichen Skalen des Starkregenereignisses vom Mai - Juni 2024, basierend auf stündlichen RADOLAN-RW-Daten. Gebiete mit weniger als 50 mm Gesamtniederschlag während des Ereigniszeitraums (30. Mai bis 4. Juni) sind nicht dargestellt. Die räumliche Karte (links) zeigt, wo kurz- oder lang andauernde Niederschläge dominierten, während die Wavelet-Energie-Zeitreihe (Mitte) und die räumliche zeitliche Zerlegung (rechts) zeigen, wie die Niederschlagsintensität über verschiedene Zeitskalen und Regionen verteilt war. (Friederichs et al. 2024, Abb. 6)

Zwischen dem 30. Mai und dem 6. Juni verursachte langanhaltender Dauerregen schwere Überschwemmungen in Bayern, Baden-Württemberg und Teilen Ostdeutschlands. Die Niederschläge standen im Zusammenhang mit einer stationären, großräumigen Wetterlage über Europa und wurden durch eine Abfolge von Tiefdruckgebieten (Quirina und Radha) ausgelöst, die zu ausgedehnten, langanhaltenden Regenfällen führten. In mehreren Regionen wurde das Ereignis durch konvektive Aktivität noch verstärkt, was zu räumlich und zeitlich unterschiedlichen Niederschlagsmustern führte.

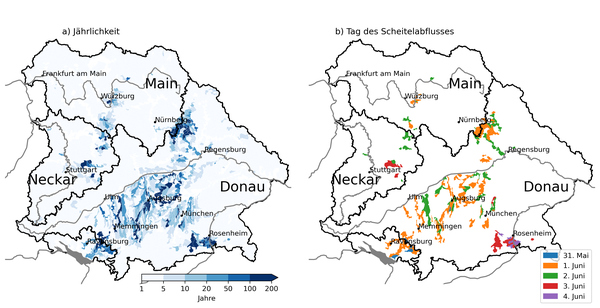

In einigen Gebieten fielen innerhalb von sechs Tagen Niederschlagssummen von über 250 mm. Obwohl die hundertjährigen Wiederkehrwerte nur lokal erreicht wurden, machte die Kombination aus großer räumlicher Ausdehnung und langer Dauer das Ereignis hydrologisch außergewöhnlich. Es verursachte die zweitgrößte Hochwasserabflussanomalie in der Region während der letzten 100 Jahren - nach dem Hochwasser 2013. Simulierte Abflüsse in kleinen Einzugsgebieten zeigten Wiederkehrperioden von weit über 100 Jahren an, was die Seltenheit und Tragweite des Ereignisses unterstreicht.

Figure 6: Simulierte Abflussspitzen und Zeitpunkte in kleinen Einzugsgebieten (<750 km²) — In der linken Abbildung sind die modellierten Abflussreaktion für Einzugsgebiete kleiner als 750 km² dargestellt, in der rechten die Wiederkehrperiode des simulierten Spitzenabflusses am Auslauf der betroffenen Teileinzugsgebiete. Das Datum des simulierten Abflussspitzenwerts wird nur bei Überschreitung des 20-jährigen Wiederkehrwerts angezeigt. (Friederichs et al. 2024, Abb. 11)

Attribution und Projektionen

Was ist Klima-Attribution?

Klimaattribution quantifiziert, wie viel wahrscheinlicher (oder unwahrscheinlicher) ein bestimmtes Extremereignis aufgrund des anthropogenen Klimawandels geworden ist. Dazu werden häufig Modellsimulationen desselben Ereignisses in zwei parallelen Welten durchgeführt: eine mit den heutigen CO₂-Werten und eine mit den vorindustriellen Werten.

Attributionsanalysen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses im Vergleich zum vorindustriellen Klima um den Faktor 1,4 gestiegen ist, wobei die Unsicherheit zwischen 0,8 und 4,4 liegt. Das Ereignis wird unter den derzeitigen Klimabedingungen auf eine Wiederkehrperiode von 30 Jahren geschätzt. Während die Stationsdaten in Süddeutschland keinen konsistenten Trend in den Extremniederschlagsstatistiken zeigen, der auf den Klimawandel zurückzuführen ist, deuten Simulationen darauf hin, dass das Ereignis 2024 in einem vorindustriellen Klima weniger intensiv gewesen wäre. Die erhöhte Intensität ist größtenteils auf eine Zunahme der mäßigen Niederschläge auf kleineren Skalen zurückzuführen. Hochauflösende Klimasimulationen zeigen jedoch keine statistisch signifikanten Veränderungen in den breiteren räumlich-zeitlichen Merkmalen von Starkregenereignissen zwischen vergangenem, gegenwärtigem und zukünftigem Klima.

Abschlussbetrachtung

Die beiden Hochwasserereignisse im Winter und im Mai/Juni 2024 verdeutlichen eine komplexe Realität: Der Klimawandel verändert auf subtile, aber signifikante Weise die Wahrscheinlichkeit und den Charakter von Extremereignissen und verlängert manchmal auch deren Dauer oder erweitert deren räumliche Ausdehnung. Die Komplexität solcher Ereignisse sowie ihre definitionsgemäße Seltenheit erfordern die Analyse einer sehr heterogenen Sammlung großer Datensätze und den Einsatz beträchtlicher Rechenressourcen.

Infrastruktur für die Analyse: PostAG und Freva

Freva: Flexibles Auswertesystem

Die von und für die Atmosphärenforschung entwickelte Auswertungsplattform Freva ermöglicht schnellen und intuitiven Zugriff auf eine breite Palette von Datensätzen und unterstützt die reproduzierbare Anwendung benutzerdefinierter Analysewerkzeuge. Freva wird am DKRZ als Teil der ClimXtreme- Infrastruktur gehostet.

Die wissenschaftliche Auswertung der Hochwasserereignisse 2023–2024 wurde von PostAG, der spezialisierten Post-Event-Analysegruppe von ClimXtreme, koordiniert. Die zweiphasige Analyse kombiniert schnelle Reaktionsdiagnostik – basierend auf standardisierten Arbeitsabläufen und Freva-Plugins – mit detaillierter Modellierung, einschließlich hydrologischer Simulationen, regionalem Downscaling und Attributionsstudien. Diese Analysen werden sowohl auf den Rechenressourcen des DKRZ als auch auf der Infrastruktur von Partnerinstitutionen durchgeführt.

Seit Beginn der zweiten Phase im Juli 2023 haben die Aktivitäten von ClimXtreme II über 70.000 CPU-Knotenstunden, 6.150 GPU-Stunden und rund 535 Terabyte Speicherplatz für Referenzdaten, Modellläufe und Analyseergebnisse beansprucht. Einige dieser Auswertungen werden über Freva, das flexible Evaluierungssystem des DKRZ, verwaltet, das einen standardisierten Zugriff auf Klimasimulationen, Reanalysen und Beobachtungsdatensätze ermöglicht. Bis Anfang 2025 ermöglichte Freva mehr als 11.400 Analyseläufe von 13 Institutionen, unterstützt durch eine wachsende Palette von über 30 Diagnose-Plugins.

Literatur und weitere Informationen:

Mehr über die Aktivitäten von climXtreme/PostAG: www.climxtreme.de/en/Post-AG_Event-Evaluation/article_collection/index.html

Weihnachtsflut 2023-24:

- Grieger, J., Kunz, T., Buschow, S., Daniell, J., Lucio Eceiza, E. E., Fauer, F. S., ... & Vorogushyn, S. (2024). Dauerniederschläge und Weihnachtshochwasser im Winter 2023/24. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-43523

- Hydro-climatological classification of DWD for christmas 2023-24

Mai/Juni-Hochwasser 2024:

- Friederichs, P., Grieger, J., Kunz, T., Ulbrich, U., Bürger, G., Buschow, S., ... & Vorogushyn, S. (2024). Ergiebige Dauerniederschläge und Hochwasser in Süddeutschland im Mai und Juni 2024. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-44009

- CEDIM report for May 2024: DOI: 10.5445/IR/1000171441

Freva-Portal für ClimXtreme, zuänglich für DKRZ-NutzerInnen, und Dokumentation.

Autoren:

- Dr. Etor E. Lucio Eceiza, Abteilung Datenanalyse, Deutsches Klimarechenzentrum

- Dr. Jens Grieger, Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin

- Dr. Christopher Kadow, Abteilung Datenanalyse, Deutsches Klimarechenzentrum