Klimaforschung ist in erster Linie Grundlagenforschung. Ziel ist es, die statistischen Eigenschaften des Wetters zu verstehen und über längere Zeiträume hinweg möglichst realitätsnah berechnen zu können. Im Gegensatz zur Wettervorhersage (siehe z.B. Deutscher Wetterdienst), bei der man umfangreiche Beobachtungsdaten als Startwerte benötigt, müssen für Langfristsimulationen des Klimas die Randbedingungen sowie auch die vielen Prozesse in - und Wechselwirkungen zwischen - der Atmosphäre, dem Ozean, dem Eis und dem Land berücksichtigt werden.

Die verschiedenen Teilsysteme weisen jedoch stark variierende Zeitskalen auf. Daher ist es nicht möglich, alle wichtigen Komponenten des Klimasystems gleichzeitig in ein umfassendes Modell zu integrieren. Es muss eine Hierarchie von Modellen entwickelt werden, welche die verschiedenen Zeitskalen und Kombinationen von Teilsystemen berücksichtigen.

Die Entwicklung eines Klimamodells

Vorgänge im Klimasystem unterliegen bekannten Naturgesetzen, die in Form mathematischer Gleichungen formuliert werden können, zum Beispiel:

- Massenerhaltung

- Wärmeleitung

- Bewegung

Da es nicht möglich ist, diese Gleichungen direkt zu lösen, haben Klimaforscher numerische Modelle entwickelt, mit denen sie näherungsweise im Computer berechnet werden können.

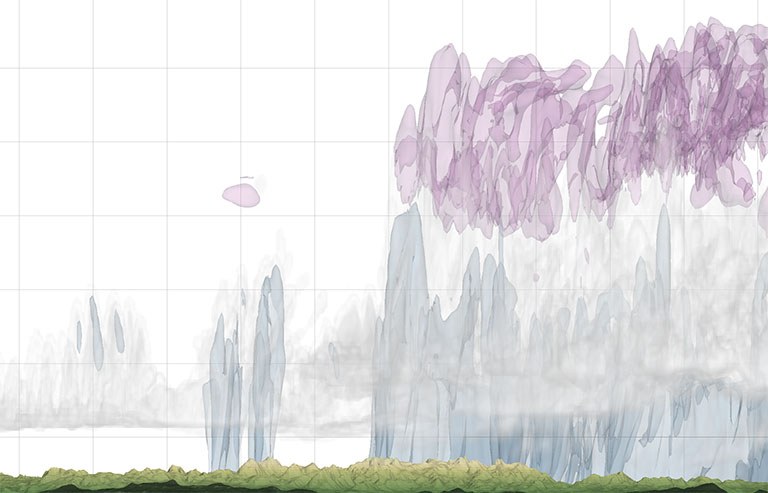

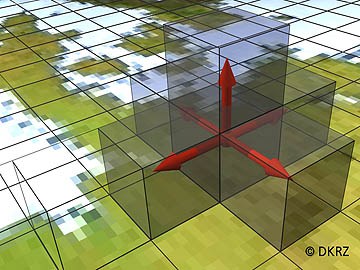

Zunächst müssen die verschiedenen Teile des Klimasystems, z.B. die Atmosphäre, die Landoberfläche, das Meereis und die Ozeane in Millionen von Gitterzellen zerlegt werden (siehe Bild unten rechts).

Das DKRZ ist praktisch "das Labor" aller deutschen Klimaforscher, die ihre Ergebnisse auf der Basis der Modellierung des Klimas erzielen. Entsprechend sind alle Leistungen des DKRZ darauf ausgerichtet, komplexe Simulationsrechnungen mit Klimamodellen ermöglichen: sie effektiv durchzuführen, die umfangreichen Ergebnisse zu analysieren und schließlich zu archivieren.